这两天法律圈都被最高检的一则消息刷屏了。8月5日,最高检公众号发布的这篇文章看似寻常,实则暗藏玄机。福建宁德一起看似普通的诈骗案,竟然由两位副部级领导带队评议,这事儿可不简单。

首尾呼应的司法信号

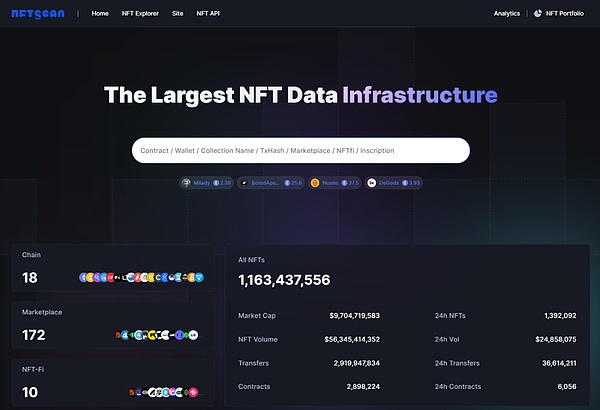

说来有趣,今年4月最高检启动刑事案件公诉评议活动时,首个案例就盯上了虚拟货币。当时我就跟同事打趣说:"这架势,怕是要跟虚拟币杠上了。"没想到一语成谶,收官之战又回到了虚拟币这个"老熟人"身上,而且这次连TG(Telegram)和USDT也没能幸免。

说实话,从业这么多年,我见过太多因为虚拟货币栽跟头的案例。但这次最高检的动作之密集、规格之高,还是让我心头一紧。这不像是偶然的巧合,更像是司法系统释放的明确信号:虚拟货币非法交易,将成为重点打击对象。

案情背后的警示

让我们看看这起案件的来龙去脉:两个年轻人混进了一个叫"全国上门换U"的TG群,做起了现金兑换USDT的"跑腿"生意。他们指使未成年人全国各地收钱,短短20多天经手300多万,自己只赚了两万块零花钱,结果钱还没捂热乎就被警方逮个正着。

这事儿听起来是不是特别眼熟?去年我就经手过一个类似案件。当事人是个刚毕业的大学生,在网上看到"轻松赚钱"的广告,结果稀里糊涂就成了诈骗团伙的帮凶。最可悲的是,他们往往觉得自己就是在做"普通兑换",完全意识不到问题的严重性。法律认定的关键转变本案最值得玩味的是检察机关的定性转变。公安机关最初以"掩饰、隐瞒犯罪所得罪"移送,但检察机关最终以"诈骗罪共犯"起诉。这个看似微妙的变化,实则反映了司法机关对虚拟货币相关犯罪打击思路的升级。

记得去年有个案子,当事人反复辩解"我只是帮忙转账,不知道钱是诈骗来的"。但现在的司法实践中,这种辩解越来越难站住脚。特别是当涉案人员使用诈骗话术、伪装身份时,被认定为共犯几乎是板上钉钉。

给从业者的忠告

作为一名经手过数十起类似案件的老律师,我想特别提醒三点:

第一,千万别碰线下现金交易。上周还有个同行咨询,说他亲戚搞USDT现金兑换被抓了。我听完只能叹气:这种案子除了自首,还有什么更好的出路?

第二,别以为"掩饰隐瞒"就比诈骗罪轻。现在司法解释越来越严格,涉案金额超过10万就是3-7年的档。实践中往往涉案金额巨大,判得可能比主犯还重。

第三,司法机关对虚拟货币的关注度前所未有。最高检最近公布的课题中,涉及虚拟货币的就占了6个。这绝不是偶然现象,而是明确的监管风向。

发展与规范的平衡

当然,我们也要理性看待技术创新。虽然香港的稳定币法案暂时搁置,但全球范围内对数字货币的探索从未停止。关键在于如何在打击犯罪的同时,为真正有价值的创新保留发展空间。

每次看到年轻人因为不懂法而误入歧途,我都感到惋惜。与其铤而走险触碰法律红线,不如静下心来寻找合规的发展路径。毕竟在这个领域,活得久远比赚得快重要得多。

顶: 59踩: 383

评论专区